6月下旬〜7月下旬、いぐさの一大生産地(国産いぐさの90%以上)である八代地域は刈取りの全盛期です🌱

今回、2週に別れて、いぐさの刈り取り研修に行って来ました✈️

今回ご紹介するのは6月27〜29日に行った弟くんの研修です。

6月末の八代は梅雨真っ只中☂️雨が降ったり止んだりです。ところが、刈取りには最適なんです。それは後ほど…😁

今回は産地問屋さんが企画の研修なので、畳やいぐさの「勉強」もあります。一日目の夕方までは座学です。

夕方は作業着に着替えていぐさ農家さんの元へ🧑🌾

今回お世話になった農家さんは「中田守さん」。実は3月に若手農家さんの畳屋研修で当店で畳を縫って貰った1人です😊

前回はセンセイだった弟くんが今回は生徒になりました(実は…兄が裏で彼の元で研修受ける様に工作したのはナイショ🤫)

一日目は「網外し」の作業を手伝いました。

いぐさは長いもので150cm以上になります。そこで成長に合わせて網を掛けて倒れるのを防ぎます。

その網を、いぐさを刈り取る前に取るのがこの作業になります。

二人がいぐさの列の合間を入っていき、

二人で息を会わせて網を揺らしてい草から抜いていきます。

一度いぐさの中に入ったら最後。列の反対側(100m以上)まで行かないと抜けれません💦

弟くん、これだけで結構堪えたようでした😁

続いて二日目…というより深夜…かな?

い草農家さんの1日は早く、3時過ぎには作業に入ります。

最初は「釜出し」という作業です。

先日刈り取った後、染土の入った水槽に浸けたいぐさは約18時間程掛けて乾燥させます。

乾燥が終わったばかりのいぐさの粉を叩いた後、保存用の袋に積めて、陽の当たらない保管庫に保管する作業になります。

普段からやられている農家さんは作業は早いですが…⤴️

弟くんが袋に積めようとすると、結び終わるまで時間が掛かってるのが分かります😄

釜出しの作業で、乾燥したい草がほのかに暖かいのを感じ取って喜んでいた弟くんでした。

釜出し作業が終わると朝ごはんに(午前六時頃)🍚

次は刈取りとなります🌿

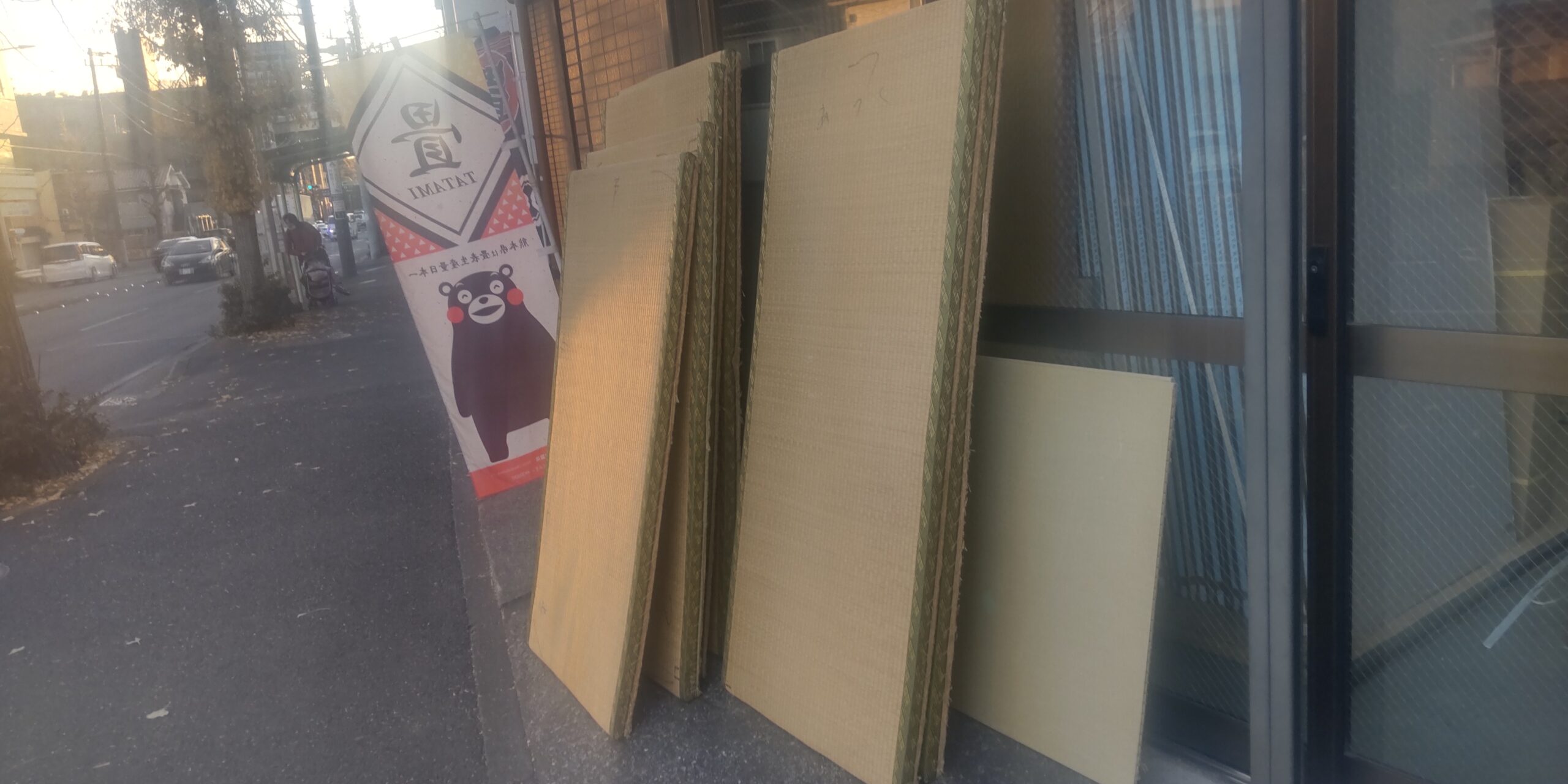

弟くんがセットしている耕運機は「ハーベスター」というい草刈取り専用のものです。

いぐさの生産地でしか観る事の出来ない貴重な耕運機です。

前方で刈り取られたいぐさが上に上がると同時に纏まる様になっており、ご丁寧に紐で束ねられて出てきます。それをキャリーに積んでいくんです。一人で操縦と積込、結構大変です😅

弟くんも実際に運転させて貰いました😄

キャリーに積んだいぐさは、次にコンテナに移し替えます。

コンテナに積まれたいぐさはシャワー🚿で汚れや温もりを洗い流します。熱を冷ました方が、この後染土水に浸けた時に浸透しやすいとか。

そして「泥染め」です。

染土が入った水槽にいぐさを浸けて乾燥させると、均一した色と 、畳の香りが付きます。

浸ける時間は僅かですが、これがいぐさをコーティングする上では重要な作業なんです。

この後、乾燥室にいぐさのコンテナを入れて約18時間程乾燥させます🌀(乾燥したいぐさは上で紹介した「釜出し」に繋がっていきます。それを)。

農家さんはこれで終わりで無く、午後も「網上げ」や「網外し」の作業をします。

弟くんは午前の「網外し」でぎっくり腰手前になったそう💦何とか最後まで研修できたものの、その後の懇親会や二次会は腰を庇いながら参加してた様です😅

まったく、なにやってんだか…(笑)

こんな感じで弟くんのいぐさ刈取り研修は終わっていきました。

この研修でお世話になった中田さんご一家、御一緒した同業者の皆様、主催していただいた産地問屋の皆様、本当にお世話になりました‼️

来年も参加させて頂きます…多分(笑)

この記事が気に入ったら

フォローをお願いします!

WRITER この記事の著者:加藤智与志

加藤 智与志

横浜市港南区に昭和23年創業。有限会社加藤畳店の三代目「ともよし」です。 「畳を替えて良かった」と喜んでいただけるように、日々邁進しております。 一級技能士(畳製作)、神奈川県職業指導員免許、神奈川県ものづくりマイスター、住宅健康アドバイザー等の資格を取得。第53回神奈川県技能コンクールで神奈川県知事賞(金賞取得)受賞。 趣味は運動(スポーツクラブやCROSSFIT)、旅行です